摘要: 我们未来或将面临的经济发展陷阱,不会是刘易斯拐点之后的人力成本上升压力,也不会是社会福利支出过多导致的经济发展停滞,而恰恰是过去推动中国经济增长的两大动力,即出口导向和投资拉动。 9月22日,李迅雷在微信公众号上转发了一篇2011年发表在《新财富》杂志九月号专...

我们未来或将面临的经济发展陷阱,不会是刘易斯拐点之后的人力成本上升压力,也不会是社会福利支出过多导致的经济发展停滞,而恰恰是过去推动中国经济增长的两大动力,即出口导向和投资拉动。

9月22日,李迅雷在微信公众号上转发了一篇2011年发表在《新财富》杂志九月号专栏上的旧作。

中国未来可能将面临的经济发展陷阱,它不会是刘易斯拐点之后的人力成本上升压力,也不会是社会福利支出过多导致的中等收入陷阱,而恰恰是过去推动中国经济增长的两大动力导致,即对出口和投资拉动。

一个13亿人口大国的经济能够连续30多年高速增长,可谓举世瞩目。出口导向型模式的形成,是基于人力资本低廉的优势及大国对于产业转移的承接能力;而中国经济能够保持高增长,又主要基于由地方政府不断举债所主导的投资推动。但这两种助推中国经济增长的模式的负面效应已日渐显现,如果地方债务不严格控制,房地产泡沫任其膨胀,那么,现在看来是馅饼,未来或许成为陷阱。

中国在上世纪80年代的发展战略是进口替代,因为当初外汇短缺,如果能够自己生产替代进口的东西,则用汇量可以减少。进口替代战略使得中国的基础工业得到了迅猛发展,随着中国加入WTO,在人民币汇率被低估、农村廉价劳动力持续向城市转移的背景下,中国的出口优势进一步显现。2009年中国出口总额则达到12017亿美元,这意味着中国已取代德国成为全球出口第一大国。

与出口导向战略相呼应的,是我国自上而下采取各项优惠政策,大量引进外资投资制造业。因此,出口导向模式的结果不仅是出口顺差的增加,还是FDI(Foreign Direct Investment,对外直接投资)的增加,2008、2009两年,中国居全球FDI流入量第一。而在中国的出口总额中,外资企业的出口额几乎要占一半。在过去以增加外汇储备为目的的结售汇体制下,外资(包括FDI和热钱)流入和外贸顺差使得外汇储备不断扩大,至2010年末,中国外汇储备已经达到2.8万亿美元,而到2011年6月末,则达到3.19万亿美元。

外汇储备的增加必然导致外汇占款的增加,而外汇占款又是导致货币供应量(M2)大幅攀升的主要因素。至2011年6月末,中国的M2已经达到78万亿元,由于外汇占款是央行基础货币投放,故外汇占款增加会给国内带来货币流动性压力。

为了对冲流动性,央行一般采取提高存款准备金率和发行央票等方式,然而我们发现,央行对冲基础货币的规模还是入不敷出,自2003年4月开始发行央行票据至2010年末,大规模对冲操作已持续8年,但对冲率(存款准备金余额+央行票据余额/外汇占款余额)约为75-80%,还有约5.5万亿元没有回收,这成为货币创造的重要源头之一。

当然,从历史看,出口导向模式有效解决了中国发展经济的资金短缺难题,并让中国成为制造业大国,解决了大量劳动力的就业难题,这些足以证明选择出口导向模式并没有错。

而且,出口导向模式并不必然导致过量货币,该模式使得外汇储备及外汇占款的攀升,与中国相对固化的金融体制有关,如对外投资渠道不畅通,尤其是对居民的海外投资限制较多,这使得外汇流入容易、流出困难,进大于出。此外,人民币汇率形成机制改革迟缓,也导致在人民币升值预期下热钱不断流入的局面难以扭转。

由此看,当今中国面临房地产泡沫和通胀压力,显然与货币超发有关;而货币超发又与外汇流入过多有关;外汇流入过多则是出口导向战略与保守汇率政策共同作用的结果。显然,房地产泡沫将促成未来中国的金融风险。

与货币超发相对应的,是中国外汇储备规模的急剧增加,而外汇储备唯一可以选择的最大投资品种就是美国国债,截至2011年6月,中国持有1.1655万亿美元的美国国债,成为美国国债最大的国外持有人。这使得中国不仅在外贸上依赖美国的内需,在外汇储备安全性上也依赖美国经济的稳定。

综上观点,出口导向模式本身并没有错,问题在于我们没有采取有效的应对措施来遏制外汇储备的增长和外汇占款的货币创造力量。目前为对冲外汇占款,我国已经把存款准备金率提高至21.5%的罕见水平,货币政策的腾挪空间会越来越窄。

如果说出口导向型经济增长模式给中国带来了巨额外汇,并变成相应的基础货币投放出来,那么,投资拉动型经济增长模式则推动了货币创造和规模扩张的过程。中国目前M2占GDP的比重接近200%,而日本和韩国在经济高速增长阶段,即便也经历了投资拉动的经济增长模式,但 M2占GDP的比重也不过在100%左右。由此可见,出口导向和投资拉动两种模式的叠加,导致中国的货币创造能力更强。这是什么原因呢?

张五常曾在《中国经济制度》一文中指出,激烈的县域经济竞争是中国经济高速增长的主要原因。也就是说,由地方政府主导的投资拉动模式,是维持中国经济高增长的主要动力。当然,县域经济是否比市域经济或省域经济对投资的贡献更大,还是需要足够的数据来佐证。但由于地方政府或国务院下属部委的信用度远高于企业,故其获得银行贷款的能力非常强,而相关信贷规模不断扩大,则成为M2规模迅速膨胀的主要原因。

中国目前的市场经济脱胎于计划经济,故至今我们仍在制定并执行五年规划,就五年规划中所提出的各项目标看,地方政府仍承担着与计划经济时代类似的任务和职责,只不过原先的计划改为了规划。因此,各级政府仍然把经济增长率作为体现政绩的主要指标,固定资产投资是让经济增速提高的捷径,且政府可以主导和操控。

比如,在地方财政预算的支出结构中,用于教育、卫生和社会保障的占比太少,甚至低于发展中国家水平,而大量的预算内和预算外财政收入都投入到基础设施建设等实物投资上,这也成为中央经常批评地方的把柄,如“重复建设”、“地区产业同构化”、“土地财政”等现象愈演愈烈。因此,过去30多年中国经济维持年均10%左右的高增长,其实是以牺牲大部分公共服务和福利为代价的。

为何过去30多年地方政府的投资并没有形成太多的债务,而过去两年内地方政府性债务突然暴增呢?

原因有四个,一是起初政府举债投资交通运输的平均回报率较高,比如高速公路收费可观,到2007年后,高速公路才出现普遍过剩状况。

二是债务有一个逐步累积的过程,由于起初总量规模不大,如从1979-2008年的30年中,债务余额才达到5万多亿元,并没有引起社会广泛关注。

三是自1999年房改之后的10年中,房价和土地价格一直呈现上涨状态,这也进一步增强了地方政府的偿债能力和向银行抵押融资的能力。

四是2009年为防止美国次贷危机导致的经济下滑,国务院出台的两年四万亿投资计划,令地方政府的负债水平大幅提高。据国家审计署的统计,至2010年末,地方政府性债务余额约10.7万亿元,其中约5.1万亿元是2009-2010两年内形成的,约占总额的48%。

此外,公开数据显示,地方政府72%的债务用于交通运输、市政建设及土地收储。这也表明,地方政府的举债是为了配合投资拉动型经济增长模式。

其实,目前中国面临通胀、原材料价格高企、人工成本上升等压力的情形,与美国和日本上世纪70年代遇到的困境相类似,当时,它们都及时推进了经济转型,如美国大力发展服务业,日本则主要推进制造业的产业升级。

对地方政府而言,要维持原先的投资拉动模式,唯有继续举债。国家审计署发现,至2010年末,地方政府的债务率为70.45%,除地方政府债券和各种财政转贷外,大部分地方政府性债务收支未纳入预算管理和监督,这就是说,地方政府都没有考虑如何还债。而国家保障房建设要求今明两年必须建成2000万套,这又将使地方政府增加债务规模。

从2011年前7个月的固定资产投资增速看,尽管还是维持在25.4%的高位,但主要靠制造业和房地产行业的投资拉动,这两者的增速都在30%以上,而与地方政府主导的投资相关的基础设施投资增速已经在20%以下。

转变经济发展方式在中国已经提及多年,但人们普遍感到进展不快,最终原因还在于目前的行政体制,或更多集中在现有的财税、金融体制未能有效配合经济转型上。比如,1995年,中央就提出经济发展要从“外延式扩张转变为内涵式发展”,这实际上是转变经济发展方式的最初表述,但却没有得到落实。

又如,从2001年开始实施的国家“十五规划”及此后的“十一五规划”所提出的经济增长目标分别为7%和7.5%,但实际执行结果却是超过10%。“十二五规划”再度提出今后5年的经济增长目标是7%,但2011年的执行结果至少是9%。这说明,不改变中国目前中央与地方的财政分权制模式,地方便总是具有不惜举债扩大投资规模的冲动,总是不愿主动提高用于民生的财政支出比重。

再如,经历了10多年的西部大开发,西部地区的投资增长率远高于东部,但投资效率却远低于东部。过去10年,中西部地区所获得的投资总量也超过东部,但GDP规模占比却从2000年以前的52%,降至目前的48%。人口普查结果也显示,过去10年,中西部地区人口不断流向东部,广东取代河南成为人口第一大省。高投入低产出,投资流向与人口流向相反,这一现象的最终结局,或许就是中西部地区的地方政府巨额债务需要中央来买单。

反观全球各大发达经济体,只有经济集聚发展的大量案例,没有各地区间经济均衡发展的成功案例。

从中国触发改革的历史案例看,尽管改革是自上而下的,但推进改革的动力却来自经济运行中的问题暴露。比如,上世纪90年代价格双轨制的并轨改革是因为倒爷盛行,扰乱了经济运行秩序;汇率并轨是因为外汇黑市交易规模越来越大;财政的分税制改革是因为中央财政赤字严重,财权集中在地方,中央难以进行有效调控。

现在不少学者喜欢拿刘易斯拐点和中等收入陷阱这两个国外的理论去套中国目前经济所面临或将面临的问题,个人认为,中小型国家的城市化背景与超级人口大国的城市化进程差异太大,故不能轻易断定中国的刘易斯拐点;而拉美国家出现的中等收入陷阱,也没有在亚洲四小龙的发展进程中重现。中国所走的中国特色社会主义道路,与拉美国家的发展道路更没有可比性,我们不能生搬硬套。

因此,我们未来或将面临的经济发展陷阱,不会是刘易斯拐点之后的人力成本上升压力,也不会是社会福利支出过多导致的经济发展停滞,而恰恰是过去推动中国经济增长的两大动力,即出口导向和投资拉动。

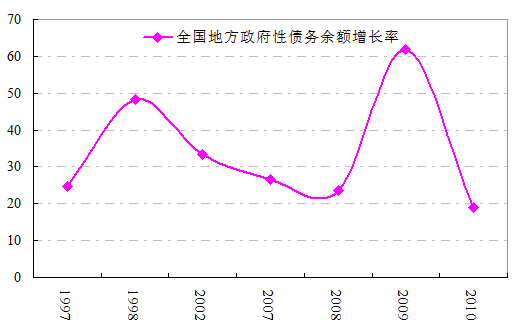

我们从附图中可以看到,中国为了应对1997年亚洲金融危机和2008年次贷危机的冲击,都采取了地方政府投资大扩张的方式,并为此大规模向银行举债,前一次地方政府性债务增长48%,后一次则增长了62%。

那么,如果再有一次全球性的危机,中国该如何应对呢?显然,再来一次4万亿的投资,将后患无穷,且也无力投入。最好的办法就是降低中国经济的对外依赖度,即改变出口导向模式,扩大内需,增加消费在GDP中的比重,降低投资在GDP中的比重。

当然,促内需、调结构将是一个较长的过程。从眼下看,还没有出现经济各个领域的矛盾激化所形成的改革倒逼机制,倒逼力度还嫌不够,故在经济转型方面仍没有看到行政部门的重大举措。但中央对地方或有关部委的投资监管已经大大加强了,如对铁道部的高铁投资规模已经作了相应的缩减,对地方基建投资的项目审批、债券发行的审核都非常严格了。

当未来中国经济增速进一步下降并出现房地产泡沫刺破迹象,地方财政收入增长缓慢、偿债压力加大,而社会失业问题日益严峻的时候,改革和转型的呼声将会越来越强烈。

迅雷会员25天/4.5元,独享1天0.7元,请点本站上边链接购买

2024年09月23日 06:37:39

随机账号密码机器码:

80DD810t DS81re

32TR52 YI31vd482Si

54QQ118 KX29x

94EH4 XU09tb732Bhjl

83IB203nn BH65wp311Fiia3

会员登录关闭

注册会员关闭